CAMBIO CLÍMATICO

10 de octubre de 2025

COP30: financiamiento climático y transición energética a diez años del Acuerdo de París

La Cumbre de Cambio Climático (COP30) será en la Amazonía de Brasil. A diez años del Acuerdo de París, los Estados incumplen los plazos y escasean las acciones para frenar la crisis ambiental. En paralelo, se realizará la Cumbre de los Pueblos, espacio de organizaciones sociales, campesinos y pueblos indígenas que plantean soluciones concretas y urgentes. Los casos extremos, negacionistas, de Estados Unidos y Argentina.

Por Mariángeles Guerrero

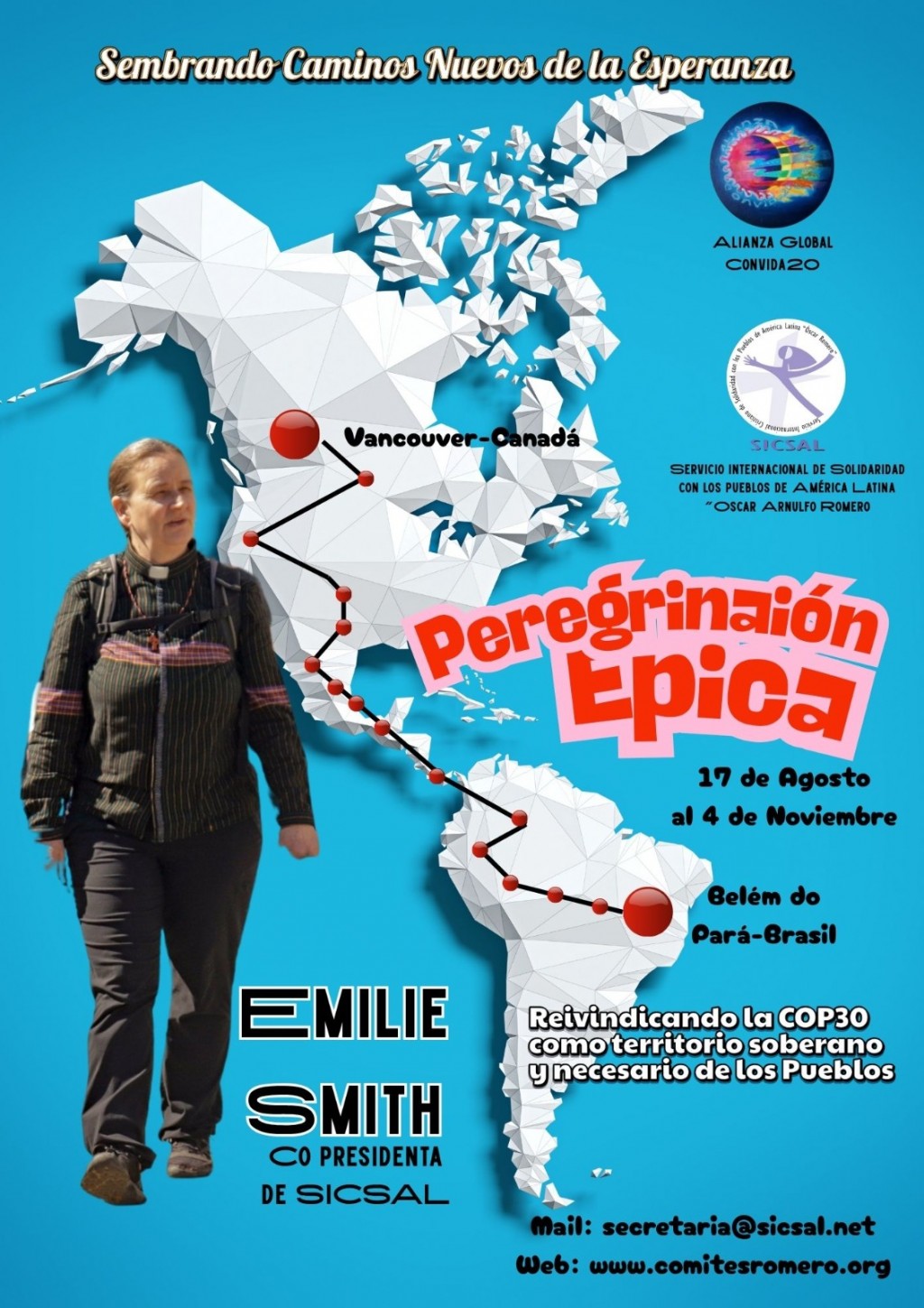

La 30° Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) se realizará del 10 al 21 de noviembre en Belém (norte de Brasil). Es la primera que se llevará a cabo en la Amazonía. Entre los principales temas se encuentran el financiamiento climático, la mitigación y la adaptación ante la crisis climática, la transición energética justa y la implementación del Balance Mundial a diez años del Acuerdo de París. En paralelo, organizaciones y comunidades de todo el mundo se convocarán en la Cumbre de los Pueblos. “Presionaremos a los Estados, que estarán allí reunidos, para convertir las promesas en realidades y para hacer oír las voces de quienes protegen los bosques y más sufren con el cambio climático“, asegura Francisco Kelvim, de la comisión organizadora de la Cumbre de los Pueblos.

Las COP se crearon junto con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, cuyo objetivo es visibilizar la crisis climática, la influencia de la acción humana en este proceso y consensuar medidas entre los Estados parte para mitigar sus efectos. La primera COP se realizó en 1995 en Berlín y, desde entonces, se organiza anualmente. Es un espacio de negociación multilateral en el que los países se comprometen (o no) a realizar acciones frente a la crisis ambiental. Este año, con el gobierno del negacionista Javier Milei, se desconoce cuál será la participación de la delegación argentina en la conferencia.

Kelvim integra la coordinación nacional del Movimiento de Afectados por las Represas (Movimento dos Atingidos por Barragens --MAB--) de Brasil y de la Comisión Política de la Cumbre de los Pueblos. En diálogo con Tierra Viva, reflexiona: “La COP no está aislada de la crisis del orden liberal que vivimos y, como todo el sistema ONU del que es parte, vive una profunda crisis existencial. Los países del norte, en especial el G7, ya no son hegemónicos. Estados Unidos tiene cada vez menos influencia en el orden que él mismo creó y la decisión del gobierno de Donald Trump es, en este momento, atacar y debilitar todo multilateralismo”.

“En un mundo cada vez más fragmentado, el fin del genocidio en Palestina y el combate a la crisis climática se vuelven temas en los cuales es casi imposible llegar a acuerdos. Y todo el proceso de decisión en los Estados fue en gran medida cooptado por el poder económico”, añade Kelvim.

Camila Mercure es coordinadora de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), organización argentina acreditada en la COP como observadora de los procesos de negociación. Coincide en que el contexto internacional es complejo ”por el debilitamiento del multilateralismo y por lo que está sucediendo a nivel global con los gobiernos de derecha y el negacionismo climático”.

Sin embargo, remarca la necesidad de que existan espacios internacionales en los cuales los Estados y la sociedad civil puedan expresar sus demandas y necesidades. Entre los aspectos positivos de 30 años de multilateralismo en materia de política climática señala la adopción del Protocolo de Kyoto (1997), del Acuerdo de París y la puesta en agenda de temas como mitigación, adaptación y respuestas frente a pérdidas y daños ocasionados por el cambio climático.

“Necesitamos estos espacios multilaterales de diálogos, de generación de consensos. Obviamente que llegar a consensos nunca es fácil. Esos frutos puede que sean un poco lentos si los compara con la realidad y con lo que uno necesita que suceda”, puntualiza Mercure.

A lo complejo del contexto se suma también las dificultades logísticas que se presentaron en Belém en términos de garantizar alojamiento a las delegaciones. Esto motivó diversas presentaciones por parte de los Estados y de la sociedad civil a lo largo del año. Sin embargo, la COP no se reduce a esos pocos días. Las tareas de elaboración de borradores, hojas de rutas, encuentros y eventos paralelos ya están en marcha para llegar a la Conferencia con algunos puntos de partida ya discutidos.

París, diez años después y lejos de la meta

La COP30 coincide con el decenio de la firma del Acuerdo de París, tratado internacional vinculante que estableció la meta de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados (°C) respecto a niveles preindustriales. Desde su firma, se alcanzó la mitad del descenso crítico de la temperatura global previsto hasta 2030. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático o Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) señaló que las actividades humanas (combustibles fósiles y agroindustria) son causantes del calentamiento global y de fenómenos consecuentes, como inundaciones, sequías y ciclones.

Este año los países deberán presentar sus nuevos planes climáticos nacionales en el contexto del Acuerdo: las denominadas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC). En febrero, la carta conjunta de las presidencias de las COP28, 29 y 30 convocaron “a colaborar para facilitar NDC que abarquen toda la economía y generen reducciones profundas, rápidas y sostenidas de las emisiones globales de GEI del 43 por ciento para 2030 y del 60 por ciento para 2035, a la vez que trazan caminos para el desarrollo sostenible.“.

Según precisa el Observatorio del Clima de Brasil (OCB), los objetivos actualmente en discusión, válidos hasta 2030, provocarían un calentamiento global de 2,7 °C, casi el doble del límite de 1,5 °C acordado por los países como cifra de estabilización climática. Los objetivos deberían conducir a una reducción del 43 por ciento de las emisiones globales para 2030, pero, tal como se propone actualmente, podrían incluso provocar un ligero aumento de la contaminación climática, asegura el OCB.

El Observatorio considera que se necesita un aumento significativo en la ambición de los objetivos para lograr una reducción global del 60 por ciento para 2035. “La probabilidad de que esto suceda es escasa, especialmente porque el segundo mayor emisor del mundo, Estados Unidos, está fuera del Acuerdo de París y trabaja activamente en contra de sus objetivos“, afirma.

En agosto, el 80 por ciento de los países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ni siquiera habían presentado sus nuevas NDCs. Entre ellos, los tres mayores emisores del mundo: China, India y la Unión Europea. Este aspecto fue señalado por André Corrêa do Lago, presidente de la COP30. En tanto, la presidencia brasileña de la COP apuesta al mutirão (esfuerzo conjunto), nombre que le dio a su propuesta de gobernanza climática conjunta entre los Estados y las comunidades.

Hasta el momento no hay precisiones sobre qué hará la delegación oficial de Argentina—país firmante del Acuerdo de París— respecto a la COP30. Mercure señala: “Hay sectores que, independientemente de la decisión del gobierno nacional, continúan apostando a la acción climática. La sociedad civil es un actor clave, que sigue estando ahí, que quiere participar y abogar por el abordaje del cambio climático, por una transición justa“.

En las últimas semanas se presentó el Encuentro Federal Camino a la COP30, formado por Entre Ríos, Jujuy, Córdoba, La Pampa, Santa Fe y Misiones. “Los gobiernos subnacionales son actores centrales porque los impactos del cambio climático suceden en sus territorios. Más allá del interés y la visibilización en términos de acción climática, es importante que esto después vaya de la mano con otras agendas, con los derechos humanos y con la protección de la biodiversidad“, indica.

¿Transición energética para quiénes?

Unos de los puntos que se abordarán en noviembre es la transición justa en materia energética. El programa llamado “Transición justa” se creó en la COP27, en Egipto. Un año después, en Dubái, se habló expresamente de dejar atrás a los combustibles fósiles de manera ”ordenada y progresiva”. También se acordó llevar a cabo una serie de diálogos para que los países puedan intercambiar experiencias. Pero en la COP29, en Azerbaiyán, no se llegó a ninguna decisión. Se espera que en Belém comience a delinearse la implementación de este programa, precisa Mercure.

“Los países comenzaron a hablar de implementar este programa con acciones concretas, con indicadores. Pero no lograron ponerse de acuerdo porque los países del norte global estaban más enfocados en que se continúe con la modalidad de diálogo”, explica. La integrante de FARN participó por la sociedad civil de la reunión preparatoria de la COP30 que se hizo en Bonn (Alemania) en junio pasado, en la que uno de los temas abordados fue la transición justa.

Allí se elaboró una ”nota informal” que menciona los derechos humanos, los derechos laborales, de las comunidades, de las mujeres, de los pueblos indígenas y de las juventudes. Se espera que ese borrador sirva para alcanzar acuerdos sobre implementación en noviembre. “Hubo consenso general sobre la necesidad de lograr avances tangibles hacia la transición justa, lo que indica su potencial para facilitar la integración de los principios de justicia y equidad en la acción climática”, relata Mercure. También comenzó a hablarse del financiamiento para la transición.

Las conclusiones del borrador y los diálogos previos podrían ser tomados como principios para lo que se termine decidiendo en materia de transición justa en Belém. ”Sería muy importante que esto ocurra, porque nos brindaría algunas luces de cómo empezar a implementarla en los países”, añade.

Y precisa: “Las nacionales del Norte global quieren que esta decisión tenga alguna mención sobre transicionar lejos de los combustibles fósiles. Pero los países del Sur global no están tan de acuerdo, porque muchos de ellos tienen matrices energéticas que dependen fuertemente de los combustibles fósiles”.

Los países del Norte, que tienen altos componentes de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector de transporte, vinculan la transición energética, por ejemplo, con la electromovilidad. Pero para fabricar las baterías se necesitan minerales como el litio, que se encuentran en los países del sur. ”Eso genera una mayor presión sobre los ecosistemas y vulneración de derechos humanos de las comunidades. Genera destrucción o degradación de los ecosistemas. Por ejemplo, en nuestro país tenemos los humedales altoandinos, ecosistemas necesarios para la adaptación y mitigación del cambio climático”, indica.

Y enfatiza: ”Si hablamos de transición 'justa' es porque el actual modelo es injusto. Entonces es importante poner sobre la mesa y hablar de justicia cuando hablamos de la extracción de minerales. Esos minerales son para la transición de otros países y todos los pasivos e impactos sociales y ambientales quedan en nuestros territorios”.

Kelvim considera: “Necesitamos una agenda de transición justa y popular, con financiamiento para las soluciones verdaderas que hemos construido en nuestras comunidades. Necesitamos adaptar al pueblo para sobrevivir a los eventos climáticos extremos y tener condiciones de participación, acceso a la justicia y a los derechos. Y necesitamos cambiar el modo en que nos desarrollamos. Ya no es sustentable que nosotros produzcamos riquezas enormes que estén en manos de unos pocos, en lugar de servir a las necesidades del pueblo”.

Financiamiento, desigualdad Norte-Sur y falsas soluciones

Otro eje que se discute en las reuniones preparatorias de Belém es el financiamiento internacional para hacer frente a las políticas de mitigación y de adaptación al cambio climático. Uno de los desafíos de esta Conferencia será dar cumplimiento al Artículo 9 del Acuerdo de París, estableciendo indicadores concretos (NCQG, por sus siglas en inglés) sobre cuánto debe aportar cada Estado parte.

“El Acuerdo de París diferenció a los países y señaló que los del Norte deben movilizar y proveer financiamiento a los del Sur. Pero ese financiamiento sigue siendo insuficiente. Los canales y la calidad no son los que se desea, porque en muchos casos esos financiamiento se dan en forma de préstamos, generando mayor deuda en los países”, describe Mercure.

En la COP29 se creó la Hoja de Ruta de Bakú a Belém. Allí se establece una nueva meta: 1.3 billones de dólares anuales. Sin embargo, en Bonn no se alcanzó ninguna definición al tratar ese tema. Por ejemplo, precisa la organización Carbon Brief, el G77 y China argumentaron que la carga de financiamiento climático no debería trasladarse a los países en desarrollo, mientras que la Unión Europea alentó a “todos los que tengan capacidad para hacerlo” a contribuir con el financiamiento climático, lo que implica que debería haber aportes de las naciones en desarrollo más ricas. Tampoco se llegó a un acuerdo en este punto, y todo quedará por definirse en Brasil.

En septiembre, el Sexto Diálogo de Alto Nivel Ministerial sobre Financiamiento Climático, evaluó: “La adaptación sigue sin contar con financiación suficiente a pesar de las crecientes necesidades. La financiación pública es especialmente importante para las medidas de adaptación”. Y agrega: ”El uso de instrumentos y mecanismos como los canjes de deuda por naturaleza y los bonos verdes ofrecen la posibilidad de ampliar los recursos financieros y, al mismo tiempo, liberar margen fiscal. Algunos participantes sugirieron aprovechar los recursos para financiar soluciones basadas en la naturaleza e infraestructura resiliente al clima que generen cobeneficios de adaptación y mitigación”.

Tanto los bonos verdes como las soluciones basadas en la naturaleza fueron cuestionadas por colectivos como el Movimiento de Bosques Tropicales (WRM). Esta organización pone la lupa sobre una nueva política de financiamiento climático, impulsada por Brasil, que se llama ”Bosques tropicales para siempre” (TFFF, por sus siglas en inglés) y que será presentada en Belém.

Este programa busca fortalecer el mantenimiento de los bosques en pie. Su modelo de financiación combina inversión pública y privada para movilizar unos 4.000 millones de dólares al año, que serán distribuidos entre los países con bosques tropicales. Estos pagos, precisaron desde el gobierno brasileño, serán proporcionales a la superficie de bosque tropical y subtropical húmedo conservado, con deducciones por cada hectárea deforestada o degradada.

Doce países ya se han unido al comité directivo del TFFF: Brasil, Colombia, la República Democrática del Congo, Francia, Alemania, Ghana, Indonesia, Malasia, Noruega, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos. Los líderes del G20 prometieron su respaldo. Los BRICs pidieron inversiones para el programa. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la FAO participarán como asesores. En mayo, el Club de Madrid, el mayor foro mundial de expresidentes y primeros ministros, respaldó formalmente el TFFF. Hay un amplio apoyo político a esta propuesta, pero también un importante apoyo desde el sector financiero.

Así lo marca un reciente documento de WRM: ”Wall Street también está interesado, incluyendo a Barclays, Bank of America (un importante inversor en la exploración petrolera en la Amazonia) y la gestora de inversiones Pimco, otro importante inversor en combustibles fósiles, que gestiona más de dos billones de dólares en activos a nivel mundial”.

WRM cuestiona la propuesta y la asimila al Programa REDD+ (creado en 2007) por sus numerosas violaciones de los derechos indígenas y la falsa afirmación de que las emisiones pueden compensarse invirtiendo dinero en proyectos forestales. El dinero para el financiamiento ”no provendría, por ejemplo, de la reorientación de una pequeña parte de los subsidios que actualmente se otorgan a las compañías petroleras, que suman un total de 600.000 millones de dólares anuales. El dinero del TFFF provendría de inversiones especulativas en el crecimiento capitalista, principalmente en el Sur global”.

Agrega que el dinero que este programa aportaría a los gobiernos es incierto y bastante menor a las ganancias obtenidas por los inversionistas de Wall Street y que, además, es poco probable que ese dinero llegue efectivamente a las comunidades. Además aumentaría ”tanto la deuda financiera del Sur con el Norte como la deuda ecológica del Norte con el Sur”.

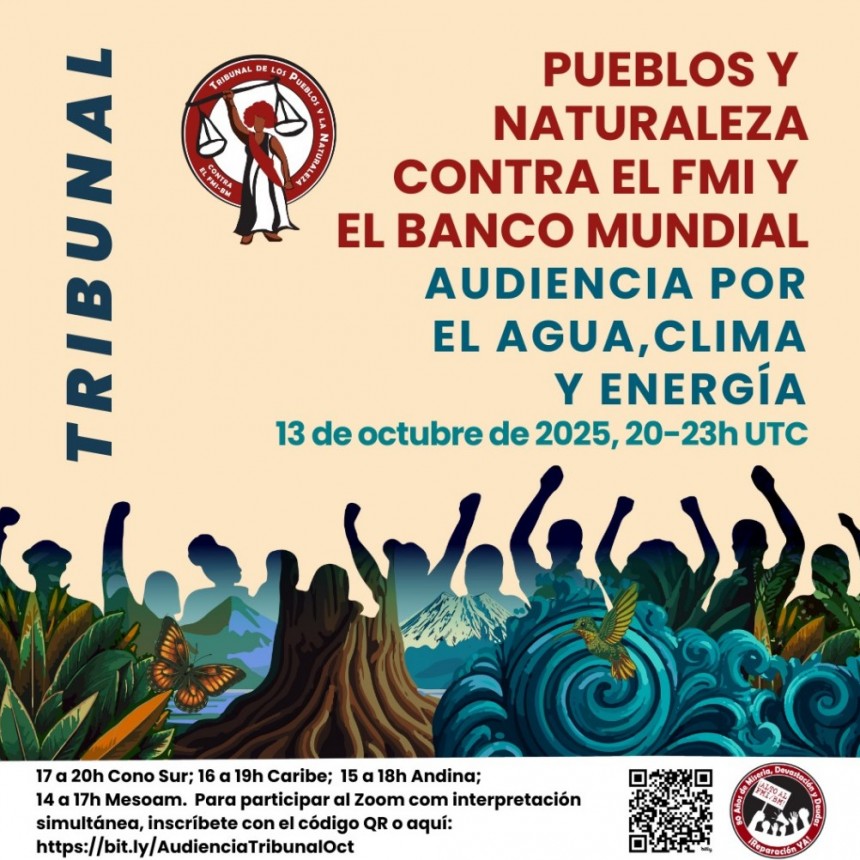

Una Cumbre de los Pueblos para crear alternativas

Del 12 al 16 de noviembre, también en Belém, se realizará la Cumbre de los Pueblos, evento paralelo que convoca hasta el momento a 1.000 organizaciones socioambientales y comunidades de todo el mundo. “Apostamos a que la movilización de los pueblos del mundo que se encontrarán en Belém, especialmente construyendo la Cumbre de los Pueblos, será nuestra gran victoria. Necesitamos generar caminos de construcción de una nueva forma de organizar el mundo y la economía que responda a los dilemas de nuestro tiempo“, afirma Kelvim.

A partir del trabajo en ejes, pre-encuentros presenciales y virtuales, se generan intercambios y formulaciones conjuntas que serán llevadas a Belém. Entre esos ejes están la denuncia de las guerras, la solidaridad internacional, los desafíos de las ciudades, la protección de los territorios y maretorios y la soberanía alimentaria. El 15 de noviembre habrá un llamado al acción global ante la crisis climática.

Kelvim concluye: “Tenemos el deber de denunciar que lo que nos trajo hasta aquí fue el modelo actual de producción y acumulación capitalista de los últimos cien años. Más que nunca es preciso imponer un freno al modelo extractivista si queremos asegurar la vida. Si queremos de hecho salvar a la humanidad es necesario que los que más sufren, que son la mayoría, construyan una alternativa“.

Ver nota completaen: https://agenciatierraviva.com.ar/cop30-financiamiento-climatico-y-transicion-energetica-a-diez-anos-del-acuerdo-de-paris/

COMPARTIR:

Comentarios

Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!